キエーロ神山クラブについて

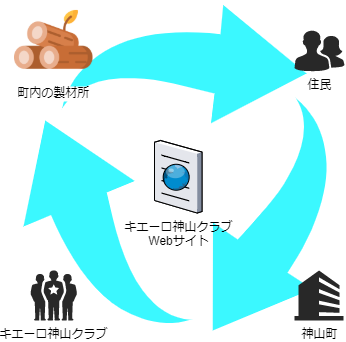

キエーロ神山クラブは、生ゴミ処理器であるキエーロ1に関連したオープンソース・ソフトウェアを中心としたエコシステムを通して、地方自治体におけるエネルギー課題、農林業資源課題、理系教育課題のエシカル課題解消サイクルを提案します。

我々の住む神山町では、毎週金曜日に生ゴミの回収をしています。これは各家庭から見れば生ゴミを捨てに行く手間がかかり、自治体側からみても回収とゴミ処理場での焼却にコストが掛かっています。

キエーロの活用によって各家庭で生ゴミを消化できるようになれば、個人としても手間を減らすことができ、自治体としても回収コストや処理場での焼却コストを下げることができます。

活動内容

「バクテリアdeキエーロ1」(通称「キエーロ」)は松本信夫ご夫妻が発案した生ゴミ処理器です2。

このWebサイトでは、キエーロ設計シミュレーターとキエーロ設計図ジェネレーターをオープンソースライセンスのもとで公開するとともに、キエーロの効果を最大限に発揮する利用方法を案内しています。

キエーロ神山クラブでは、神山町内にある製材所と連携することで、先述のジェネレーターが生成した設計図をもとにしたDIYキットの販売と、ワークショップの開催など、キエーロ活用にむけた情報提供を行っています。

生ゴミ処理の課題

これまで家庭の生ゴミ処理手段としては、

- 1.自治体による収集

- 2.ディスポーザーで粉砕して下水に流す

- 3.熱乾燥して可燃物として処理する

- 4.堆肥化を促すコンポスター(コンポスト)を利用する

などが主な手段でした。

1~3の手段はいずれも処理にエネルギーを必要とするため、例えば神山町では設置補助金を出してコンポスターの利用を推奨することで自治体の負担を減らす施策をしています。

しかし、コンポスターは堆肥化の過程で不快害虫や悪臭を発するケースが多く、扱いが難しいという課題がありました。

キエーロによる生ゴミの分解処理の仕組みと利点

キエーロはコンポスターの難点であった不快害虫と悪臭を解決した生ゴミ処理装置です。太陽と風を利用して土壌動物(ミミズ、ダンゴムシ、トビムシ、ハサミムシ、アリ、ダニ、線虫など)や微生物(原生動物、藻類、菌類、細菌類)が活動しやすい環境を保つことで埋設した生ゴミの分解を促進し、空気との接触面積を増やすことで好気性発酵を促して臭気の発生を抑制することができます。

また、キエーロは生ゴミの分解を目的として処理するため、堆肥化とは異なり有機物の殆どを二酸化炭素と水に分解するためキエーロ内部に貯めた土の量を増やしません。そのため、一旦設置すれば半永久的に生ゴミを分解し続けることができます。

キエーロの課題

課題としてキエーロはまだ大量生産による市販品が無いため、設置希望者が自ら設計し自作する必要があります。

また、キエーロ内で土壌動物や微生物が能力を最大限に発揮するためには、その仕組みを理解するとともに正しい使い方をする必要があり、使い方に失敗すると悪臭や不快害虫の発生に繋がる恐れがあります。

これらの課題に対しては、キットの販売とワークショップの開催により解消を目指しています。

キエーロ普及の先にある社会課題の解消

A. エネルギー課題

生ゴミは人間が生活する上で少なからず発生します。日本ではほぼ100%を輸入に頼る石油燃料を消費して回収した生ゴミを石油燃料を使って焼却しており、これは海外から購入した食品から出る廃棄物を海外から購入した石油資源により収集し、さらには焼却していることになります。

B. 農業資源課題

窒素(N)、カリウム(K)、リン(P)は農業における肥料の三要素です。このうち窒素は空気中から、カリウムは海中から取り出すことができますが、リンについてはリン鉱石という形で100%を輸入に頼り、国内生産する農作物に使われています。

生ゴミを回収に出して焼却しスラグを埋め立てるということは、こちらもやはり輸入したリン鉱石をリサイクルせずに廃棄していることになります。

C. 理系教育課題

先に上げたエネルギー課題と農業資源課題は家庭規模でいえば所詮は誤差範囲に過ぎません。しかし、生ゴミ処理を通して日々ロジックに触れることで食育の一端として、科学知識に対する興味の端緒を開くきっかけとなります。

キエーロを取り巻く科学知識の多様さは、土壌生物・微生物学、有機化学、無機化学、生物や食品、輸出入のロジスティクスなど多岐にわたります。こういった科学全般の興味に対して、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスの頭文字を撮ってSTEMと呼び、理系教育の重要科目として世界的に重視されています。

運営団体について

キエーロ神山クラブは神山メイカースペース3を中心に、数名の有志で運営をしています。